気高い気質を持って 熱く生きるということ【情熱】

医師は人の痛みを取り除く職業である。当然、世のため人のための思いがなければ医師であってはならないとさえ思う。「この人を絶対に助ける」という、熱い思いを持って、真剣勝負をしなければならない。熱い思いで一生懸命になることが大切なのは、何も医師の世界だけのことではない。会社であれ、お役所であれ、お店であろうが、その存在と仕事が、世のため人のためになってこそ価値がある。 心臓血管外科医 天野 篤

大きな目標や志を達成するため、必要となってくる人間の資質として、最も重要なものは熱意なのかもしれません。例え、達成が困難なミッションであっても、熱意を秘めた人間だから、経済性や効率を考えたら切り捨てられてしまうことでも、やり遂げることができます。

システム化・機械化を進めて、人工知能 (AI; Artificial Intelligence)を活用して最適な解を求め、省力化を図れば、業務の効率化を進めることはできるでしょう。経費削減という経済的な利益は上がると思います。ただし、その傾向が進めば、成功する可能性が少ないことや世界の価値観を革新することは実現されなくなります。全てが機械のように決まったように動く、正にイノベーションのジレンマ (Innovator's Dilemma)です。

これまで先人たちの回想録を拝読させて頂きました。目標を達成するには、時として狂気とも思える「熱意、情熱 (Aspiration)」を秘めることが不可欠に思えます。スティーブ・ジョブス(Steve Jobs)によるiMac、IPod/iTune、iPhoneなどの製品を生み出す力 そして 社会を変革していった姿にも象徴されています。今日では、電気自動車 テスラ、ソーラーシティ、ファルコン(Falcon)ロケットを進めるイーロン・マスク(Elon Musk)もそうでしょう。

ジョンソン・エンド・ジョンソン(Johnson & Johnson)などのグローバル企業で社長職を歴任してきた新 将命さんは、情熱がなければ偉大なことは何ひとつ達成できない、「能力5倍、情熱が100倍」とも語っています。能力は5倍くらいの差しかありませんが、情熱は100倍もの差になります。能力ではなく情熱こそが、仕事ぶりを大きく変えると訴えています。そして、情熱に関する人間のタイプを5種類に区分しています。

「自燃型」… 誰に言われなくても自ら進んで情熱の火を燃やし、燃えた火を持続させる人

「可燃型」… 自分からは燃えていないが、誰かがマッチを擦ってくれれば燃える人

「不燃性型」… 自分からも燃えていないし、人がマッチを擦ってくれても燃えない人

「消化型」… 折角ついた情熱の火を消してまわる人

「点火型」… 可燃型人間の心に情熱の火を灯すことができる人

理想としては全員が「自燃型」であるべきですが、チームとしては「可燃型」と「点火型」が揃えば、チームとして高い推進力を維持することができます。「不燃性型」は置いておいて、問題なのは「消化型」の人です。ようやくやる気が出て来たときに、冷や水を浴びせられたら、ゼロから立ち上げるよりも大変です。

情熱を起こすには、人間として根本として持っている感情や情緒から生まれてくる気がします。最初は、些細な希望、感謝の気持ち、自ら選んだ決意などから芽生えて、それが大きくなって情熱に育っていきます。そして情熱を秘めれば、迷いもなくやるべき事に邁進することができます。

ただし、邁進する方向は正しいかを常に省みる必要があります。人間として正しくない方向に進んでしまっては、情熱が無駄に浪費され、社会の道義に反する結果を招くかもしれません。歴史を振り返っても、第二次世界大戦中に米国のマンハッタン計画(Manhattan Project)にて原子爆弾(Atomic Bomb)の開発が進められました。科学者や技術者の情熱によって原子爆弾が実現のものとなり、その後、広島そして長崎に投下され、人間が生み出したと思えない悪魔の力が解放されてしまいました。

情熱は諸刃の剣(つるぎ)ともなりえます。人間だから自らに宿る情熱を理解して、正しい姿勢を身につけて、志を高く進んでいく。それほど気質がなければ、情熱を活かすことはできないのかもしれません。

新しき計画の成就は只(ただ)不屈不撓の一心にあり。さらばひたむきに、只想え、気高く強く、一筋に 京セラ名誉会長 稲盛 和夫

参考文献

- 熱く生きる

- 経営の教科書―社長が押さえておくべき30の基礎科目

- 第8の習慣 「効果」から「偉大」へ

- 燃える闘魂

- やり抜く力 GRIT(グリット)――人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける

世界の全てを書き下すことができるのか? 【暗黙知】

1950年代にドラッカーが知識社会(Knowlege Society)の到来を予想し、知識労働者(Knowledge Worker)との用語が生み出されました。ドラッカーは、知識が価値を生む社会との説明だけではなく、高い割合の子供たちが進学して知識労働者が増えることも指摘していました。そのため、社会構造も変化することも見通していました。実際に日本では6割が大学に進んでいます。知識社会では、知識労働者が知識の生産や応用を従事する仕事につき、社会を支配する権力を持つようになりました。

知識社会から更に時代は進んでおり、現代では知識労働者が知識という価値を生むということも疑う必要があるのではないでしょうか。昔は知識や情報を囲い込む・独占することができましたが、情報通信技術(ICT)の発達と伴って情報を伝送するコストは低下し、世界中を情報が駆け巡っています。誰でも必要な情報を入手することが容易になってきました。インターネットで入手できる知識だけを持っている知識労働者は新しい価値を生むことができるのでしょうか?

価値を生む知識の代表として、無形資産(Intangible Assets)である知的財産(Intellectual Property)があげられます。知的財産は、特許、意匠、商標などが該当します。10年~20年前ならば、日本で特許権を取得すれば、20年に渡って新規技術の実施を独占することができました。特許は技術公開の代償として独占権を得ることができます。すなわち、一般に公開されており、誰でもその知識を入手できます。そして、日本以外の特許権を取得していない国で、その技術が用いられた場合には違法でないため、独占することができません(ただし、その技術で作られた製品が日本に輸入された場合、輸入差止めや賠償請求ができます)。

新興国の企業も、公開されている特許データベースにアクセスして、合法的に最先端の技術情報を入手しているのが実情です。そのため、他社との差別化につながる有用な技術上または営業上の情報は、あえて特許などとして出願せず、営業秘密(Trade Secret)として社内で管理して外部に漏れないような保護が取られます。

そもそも、技術を文書で記載すること すなわち 無形なものを有形にすることは、かなり困難を伴います。特許として認定される技術範囲は明細書などに記載されますが、その分野の人でなければ何が重要なのか理解できません。一度、知識が文書や図面に書き下されれば、世界中に拡散される可能性があります。しかし、世界にある全てを書き下すことはできないのではないでしょうか。

科学哲学者マイケル・ポランニーが提起した暗黙知(Tacit Knowledge)とは、「我々は、語ることができるより、多くのことを知ることができる」で表現されています。すなわち逆説的には、知っていることを全て言葉にできないことを指摘しています。更に解釈すると、言葉で表現した途端に一部の知識は失われることを暗示しています。例えば、経験を完全に記述しようとして、長文で記述すればするほど言葉は生きた内容から遠くなってきます。

知識社会や情報社会を超えるためには、「暗黙知の存在を認識して、暗黙知を修得することはできるのか?」との問いに答える必要があります。

表現できない暗黙知があるならば、論理的に考えて全てを表現する必要ないと考えるかもしれません。暗黙知を知るための近道は、対極として徹底的に論理思考を働かせて、考え出して可能な限り表現することになります。究極まで試みて、それでも表現できなかった部分が暗黙知と分かります。本質を理解するためには、卓上で紙に書いてあることを読むだけではなく、徹底的に考えた上で、実務や現場において暗黙知も含めて事象を認識する必要があります。

暗黙知の例として挙げられるのは、私たちは会った人の顔を知っており、次回会った時もその人であることを特定できます。その人の特徴を幾つか上げることはできると思いますが、その人を知っているということを表現することは困難です。人間では当たり前にでき3歳児も身につけている能力ですが、機械ではようやく精度の高い顔認識ができるようになってきました。例えば機械の利点として、監視カメラの映像に容疑者が写っていないかを人間が24時間連続してモニタすることはできませんが、機械ならば可能となります。

ポランニーの好んだ例として、ハンマーで釘を打つ動作があります。簡単な動作のように見えますが、ハンマーや釘は自らの感覚にはなく、手にある触覚や視覚にて、現状のハンマーや釘の位置を認識する必要があります。手どの部分が圧迫されているから釘があり、指でどのように釘を支えるのか、ハンマーをどのくらい握って、腕をどのくらい振り上げて、自分の手ではなく釘の頭をハンマーで叩くように振り出すのか。言葉では表現できません。

このような暗黙知を伴う「釘を打つこと」は、先人を見よう見まねで修得して、経験して上達する必要があります。生活するうえで、歩くこと、走ること、話すこと、書くこと、自転車に乗ることなども暗黙知を伴う動作であるともいえます。人間と人工知能の違いを述べる時、身体性(Embodimemt, Corporeality)というキーワードをよく聞くようになってきました。人工知能はロボットを伴わなければ実体はありません。身体性 すなわち 実体(身体)を有すると、実体のない暗黙知を伴う禅問答のようです。

技術継承(以前の記事)でも述べましたが、暗黙知を伴う知識は師匠から弟子へと引き継がれなければ伝わらないこともあります。今日までに引き継がれず失われた知識も多いでしょう。チームならば、言葉や図表で表現できる形式知(Explicit Knowledge)も、暗黙知も引き継ぐことが期待できます。

参考文献

【惨事(Tragedy)】 チャレンジー号 爆発事故

1月27日でアポロ1号火災事故(以前の記事)から半世紀(50年)が経過しました。歴史を感じますが未だ半世紀なのかとも思います。そして、1月28日にはチャレンジャー号爆発事故、2月1日にはコロンビア号空中分解事故が起きており、1月末は有人宇宙において重大事故が発生している魔の時期です。

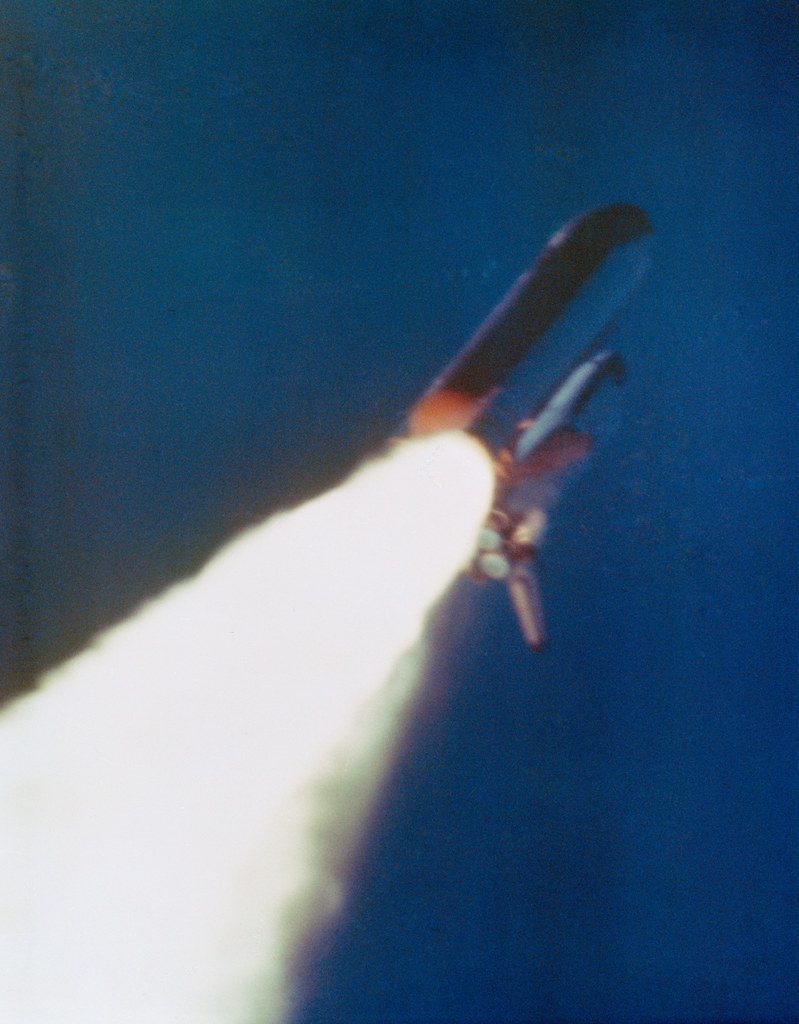

1986年1月28日(日本時間 1月29日) スペースシャトル チャレンジャー号(Space Shuttle Challenger)が打上げ直後(73秒後)に爆発し、7名のクルーが亡くなる事故が起きました。 チャレンジャー号にはミッション・スペシャリスト(Mission Specialist)として、ハワイ出身で日系人初の宇宙飛行士 エリソン・オニヅカ(Ellison Shoji Onizuka, 日本名:鬼塚 承次)も搭乗していました。打上げの映像は世界に向けて発信されており、衝撃的な事故映像は日本のニュースでも取り上げられていました。私も事故映像をビデオに録画して、何が起こったのかが知りたくて何度も何度も見ました。当然ビデオを見ただけでは理解できませんでしたが、悲観的な気持ちとともにその映像は記憶に鮮明に残っています。

事故の原因は明らかになっており、右側の固体燃料補助ロケット(SRB: Solid Rocket Booster)の継ぎ目から固体燃料を燃焼した高温ガスが噴き出し、その燃焼ガスで固体燃料補助ロケットを外部タンクに留めていた金具が破損して、固体燃料補助ロケットが外部タンクに衝突しました。外部タンクが爆発し、そして上昇中だったチャレンジャー号は空中分解しました。事故の発端となった全長45.46mの固体燃料補助ロケットは、運搬の都合から一体ではなく、幾つかに区分けした構造を接続していました。構造接続部の継ぎ目から燃焼ガスが漏れないように、O(オー)リングと呼ばれる弾力性のある樹脂が継ぎ目に2つ挿入される設計になっていました。

当初の計画では 1月22日にチャレンジャー号の打ち上げが予定されていました。度重なる打上げ延期となって、打上げ日は 1月28日に設定されました。打上げ当日、射点のあるケネディ宇宙センター(KSC: John F. Kennedy Space Center)に寒波の襲来で気温が氷点下となることが予想されていました。普通の輪ゴムを例として判りやすいかも知れませんが、ゴムは冷たくなると固くなって弾力がなくなります。同様にOリングでも冷えると硬化して弾力を失い、固体燃料補助ロケットの継ぎ目から燃焼ガスが漏れだしたと原因が特定されています。チャレンジャー号の打上げ時の気温は2.2 °C(36 °F)でした。

その現象を知らずにチャレンジャー号が打上げられたわけではなく、NASAそして固体燃料補助ロケットを製造したモートン・サイオコール社(Morton-Thiokol Inc.)も問題として理解していました。実際に燃焼ガスが漏れ出してスペースシャトル及びクルーを失う重大ハザード(Hazard)として識別されていました(以前の記事)。ただし、打上げ時の気温が何度以下になったら燃焼ガスが噴き出すのかが明確ではありませんでした。

技術検証の過程を見てみると(参考文献1)、1981年に2回目のスペースシャトル(STS-2)打上げ後、再利用のために回収された固体燃料補助ロケットを分解・点検した時、Oリングの損傷が初めて確認されています。Oリングの損傷に関わる問題は数年に渡って評価が行なわれ、毎回のスペースシャトル打上げにおいても指摘されていました。そのため、狼少年のようにチャレンジャー号の時もまた騒いでいるとの捉え方がされています。

その対策が遅れた理由として、2つのOリングが取り付けられており、当初は冗長設計であるとみなされていました。1番目のOリングからガスが漏れても、2番目のOリングによって防げる。確認されている損傷も1番目のOリングであり、2番目には問題ありませんでした。しかし、同じ素材であれば同じ条件(温度低下)で2つのOリングともに弾力を失います。すなわち、1つの原因で2つとも機能を失うため、冗長とは言えません。その指摘に対して、設計逸脱を認めて技術的理由をつけて設計変更を行なわれませんでした(NASA内部の手続きでWaiverとして処理されています)。

設計段階では、Oリング単体では-3.9 °C(25 °F)となっても弾力を維持する仕様となっていました。そして、固体燃料補助ロケットは温度範囲 4.4~32.2 °C(40~90 °F)で使用することで認定されていました。しかし実際には、1985年のスペースシャトル(STS 51-C)は気温11.7 °C(53 °F)で打上げられ、1番目のみではなく、2番目のOリングにも損傷が確認されました。

打上げ前日(1月27日)、モートン・サイオコール社は気温11.7 °C(53 °F)以上ではなければ打上げを推奨しないと連絡しました。その温度で制限すると4月まで打ち上げられない可能性がありました。実例を根拠として11.7 °C(53 °F)の制限温度が設定されており、技術的な根拠が議論となりました。明確な根拠をもった数値・データならば、それほどの混乱や議論にならずに、直ぐに打上げは延期されてチャレンジー号の悲劇は起きなかったでしょう(打上げを急いだ政治的な思惑もあったとも言われています)。

これまで大丈夫であったから今回も大丈夫だろうとの過信が、「安全が確認できなければ打ち上げない」から「安全でないと証明できなければならない」と根底的な方針を変質させたとも言えます。その後、モートン・サイオコール社も低温における打上げを許容してしまいます。

それは数値の怖さでもあるかもしれません。スペースシャトルを打上げられる条件は打上げ許容基準(LCC: Launch Commit Criteria)で定められていました。打上げ許容基準(LCC)では、打上げが許容される気温範囲は-0.6~37.2°C(31~99°F)となっていました。何故か固体燃料補助ロケットの設計基準温度 4.4 °C(40 °F)よりも低く、打上げ時の気温は2.2 °C(36 °F)だったため、打上げ許容基準(LCC)内でした。打上げ許容基準(LCC)の最低気温が4.4 °C(40 °F)更に11.7 °C(53 °F)であったならば、1月28日の打上げは中止されていました。

打上げ許容基準(LCC)の設定根拠は正しかったのか? そもそも基準値ぎりぎりで打上げる必要はあったのだろうか? リスク管理における「喫水線」原則とは、『船に乗っているとして、何らかの決定を下し、悪い結果になったとき、船の側面に穴が開くと想定する。喫水線の上に開くのであれば、海水は入ってこないので沈没することはない。穴を塞ぎ、経験から学んで、航行を続ければいい。しかし、喫水線以下に穴が開けば、大量の海水が入って、船が海底まで沈みかねない。』チャレンジー号の打上げは、喫水線ぎりぎりに穴をあけることと同じだったのではないでしょうか。

事故報告を再度振り返ってみて、チャレンジー号事故後の設計変更や対策を確認すると、Oリングの弾性低下を防ぐためにヒーターを追加したり、ガス漏れを低減される構造へ見直しがなされています。打上げ許容基準(LCC)の最低気温を11.7 °C(53 °F)へ変更する以前に、断熱ブランケットやヒーターの設置が遅れた背景はわかりません。新しいロケットブースタの開発が進められていたからでしょうか。

国際宇宙ステーションの組み立て完了後、2011年のフライトを最後にスペースシャトルは退役しました。スペースシャトルには、打上げ時にクルーを安全に退避できない時間帯が生じていました。正にその時間帯にチャレンジー号の事故は起きています。設計検討において、スペースシャトルは高い信頼性が期待できるので脱出装置(Launch Escape System)は必要ないとの結論になったようです。アポロ(Apollo)宇宙船やソユーズ(Soyuz)宇宙船には脱出装置は搭載されていました。Space Xが開発している有人宇宙船 Dragon V2も脱出用エンジンが搭載されます。

安全確保のための運用コストが跳ね上がっただけではなく、クルーの安全を保証できない設計でもあることが、スペースシャトルの退役を早めた理由かもしれません。今日となっては、ビデオで記録として残っていますが、スペースシャトルの打上げを2度と見ることができなくなって残念です。

参考文献

- The Challenger Launch Decision: Risky Technology, Culture, and Deviance at Nasa

- ビジョナリーカンパニー3 衰退の五段階

- ヒューマン・エラー学の視点―想定外の罠から脱却するために

- 増補 スペースシャトルの落日 (ちくま文庫)